アメリカの中央銀行、FRBは過去にもインフレと戦ってきた。

1970年代、オイルショックによる物価上昇に対応が遅れ、スタグフレーションを招いた苦い経験がある。

また、1980年代初頭にはボルカー議長の下で金利を20%近くまで引き上げ、インフレは抑え込んだが景気は急激に冷え込み、大規模な失業を生んだ。

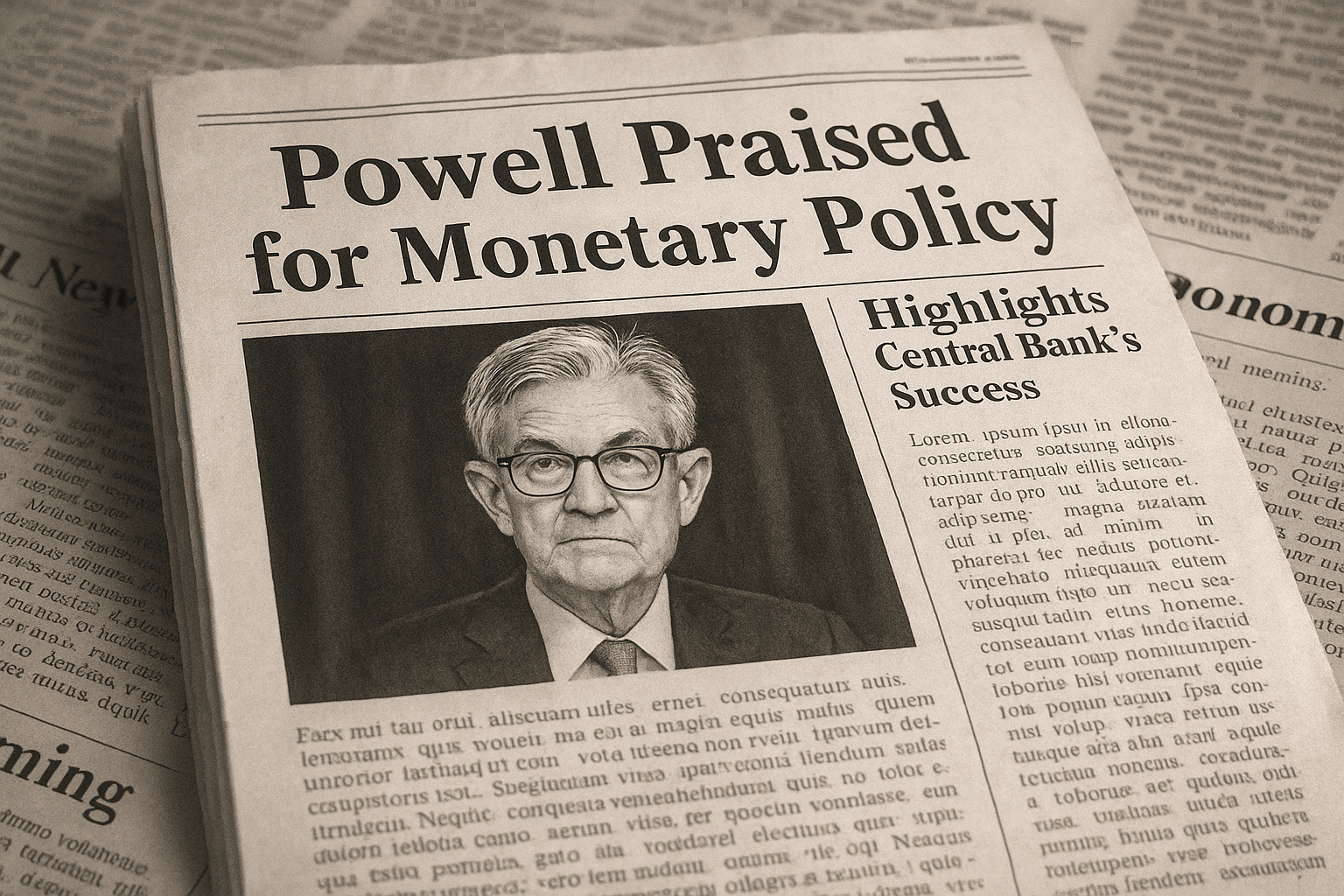

この歴史が示すのは、インフレ対策は遅すぎても急すぎても大きな代償を伴うということだ。そしてその教訓を背負う形で登場したのが、FRB議長 ジェローム・パウエル である。

💵💬 インフレを「一時的」と呼んだ賭け⌛️

2021年、アメリカ経済はコロナ禍からの反発で急激にインフレが進行した。

多くの専門家が「すぐに利上げを!」と叫ぶ中、パウエルは頑として動かなかった。

彼の口から繰り返された言葉は “Transitory(一時的)”。

世間からは「対応が遅い」「判断ミス」と批判された。

だが、その“遅れ”こそが歴史の歯車を回した。

🚀💡 遅れが作ったイノベーションの窓🔧🤖

利上げを先延ばししたことで、市場には低金利と潤沢な流動性が保たれた。

- 💸 ベンチャーキャピタルはAIスタートアップに巨額投資

- 🤝 マイクロソフトはOpenAIへ100億ドルを投下

- 🎮 NVIDIAはGPU需要を追い風に世界企業の仲間入り

もしパウエルが早々に急ブレーキを踏んでいたら、これらの動きは“数年遅れていた”かもしれない。AI革命は、FRBの遅さによって与えられた時間の中で、スタートダッシュを決めることができたのだ。

🌍🇯🇵 日本の失敗との対比🏯📉

1989年、日本銀行は過熱するバブルに恐れ、わずか10か月で公定歩合を2.5%から5.25%へ引き上げた。

結果はご存じの通り──株価暴落、不動産崩壊、そして「失われた30年」へ。

一方、パウエルは真逆のアプローチをとった。

「遅い」と批判されても、じっくりじっくりと0.25ポイント刻みで進め、常に市場との対話を欠かさなかった。

急ブレーキではなく、ソフトランディングを目指すアクセルワーク。

これが日米の運命を分けた。

✨🏆 結論:遅さは失敗ではなかった⏳⚖️

金融政策において「遅れ」は通常マイナス評価される。

だが今回に限っては、その遅さが AI革命を間に合わせた副産物 となった。

ジェローム・パウエル。

彼は単なる中央銀行家ではない。

歴史の皮肉の中で、AI時代の幕を開けた隠れた立役者なのだ。

そして何より重要なのは、過去のFRB議長たちがインフレ退治でハードランディングを余儀なくされた中で、彼が史上初めて“ソフトランディング”を実現しつつあるという点である。

ひょっとしたら彼は、ソフトランディングを成功させる経済的な柱の登場を待っていたのかもしれない。

✅📢 次回予告🔮

次回は「昭和バブル崩壊の教訓──日銀の急ブレーキとFRBの慎重さ」をテーマに、

日本の失敗とアメリカの慎重さを徹底比較していく。