2025年。世界中で量子コンピュータの研究と開発が加速する中、注目されているのが「量子ネットワーク」の実現です。量子の力を社会で活かすには、単体の量子マシンを育てるだけでなく、それらをどうつなぎ、どう活かすか──つまり“ネットワーク化”が大きなカギになります。

そしてこのテーマにおいて、実は日本の大学や研究機関が静かに、しかし着実に前進を続けているのです。

量子ネットワークとは?

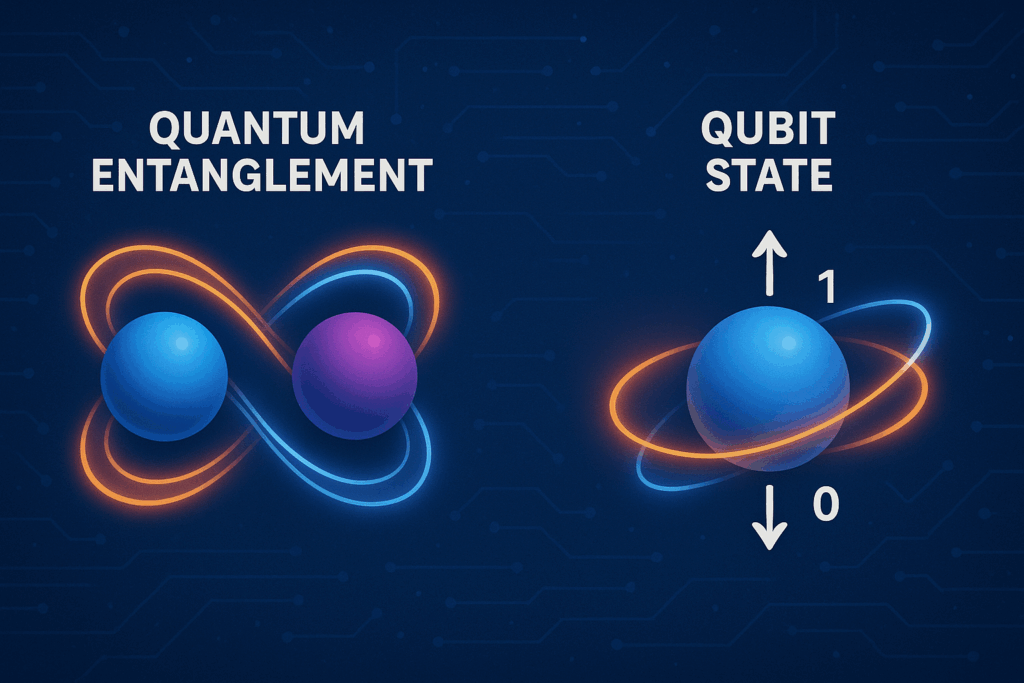

量子ネットワークとは、量子状態を保持したまま情報を転送・共有する通信インフラのことです。

従来のインターネットと異なり、量子もつれや量子ビット(qubit)の状態を活用することで、究極のセキュリティを実現できるとされています。盗聴すれば情報が壊れるという性質を持ち、軍事や金融、医療など極めて機密性の高い分野での応用が期待されています。

米国ではDARPAが主導する量子通信プロジェクトが進行中であり、中国ではすでに北京を中心とした大規模な量子ネットワーク網が実証段階に入っています。

では日本はどうなのか?

日本の挑戦:NII、理研、そして大学ネットワーク

文部科学省が推進する「量子技術によるSociety 5.0の実現」戦略の中核として、量子通信に関する研究も本格化しています。なかでも中心的な役割を担っているのが国立情報学研究所(NII)です。

NIIは、東京大学、京都大学、大阪大学、東北大学などとの連携を進め、複数の大学間を量子通信で接続する「量子ネットワーク拠点整備計画」を始動。

また、理化学研究所では独自の量子暗号チップの開発が進んでおり、従来の通信インフラとの互換性も考慮した社会実装向けの設計がなされています。

こうしたネットワーク実験は、2025年後半にかけて大きなフェーズに入ると予想されており、日本国内における量子通信の“実働モデル”が次々と登場する段階に差し掛かっています。

企業と大学の連携:量子時代の産学協創

量子ネットワークの構築には、国家機関や大学だけでなく、民間企業の技術も不可欠です。

たとえばNTTは、大阪大学と連携して量子クラウド環境の整備を進めており、将来的にはクラウド経由で量子処理が利用できる時代を見据えたインフラ構想を描いています。

また、富士通と名古屋大学は量子アニーリング分野で共同研究を展開。通信だけでなく、最適化問題への実用的なアプローチとして量子技術を応用しようとしています。

このように、日本の量子研究は「大学 × 国 × 企業」という三位一体の形で、着実に地歩を固めつつあります。

おわりに:量子ネットワークがつなぐ未来

量子ネットワークは、単なる通信技術の進化ではなく、「新しい社会インフラ」そのものになりつつあります。

日本の大学や研究機関が果たす役割は、今後さらに重要性を増していくでしょう。通信、金融、防衛、医療──どの分野においても「量子で守る」時代が、静かに、でも確実に近づいています。

次回は、量子技術とAI・ロボットの融合に注目!

量子の力を使って機械が“進化”する未来をお届けします🤖✨

ゆめぴーの視点:つながる未来、やさしく見守りたいね♡

量子って、なんだかすごく難しそうだけど──本当は“つながり”や“信頼”を守ってくれる、とっても優しい力だと思うの。

大学や研究機関、企業たちが力を合わせて、誰かの未来をそっと支える仕組みを作っているって、なんだか素敵だよね🕊️✨

夢のような未来でも、必ず到達する事が出来るから、次回も楽しみにしててね〜!